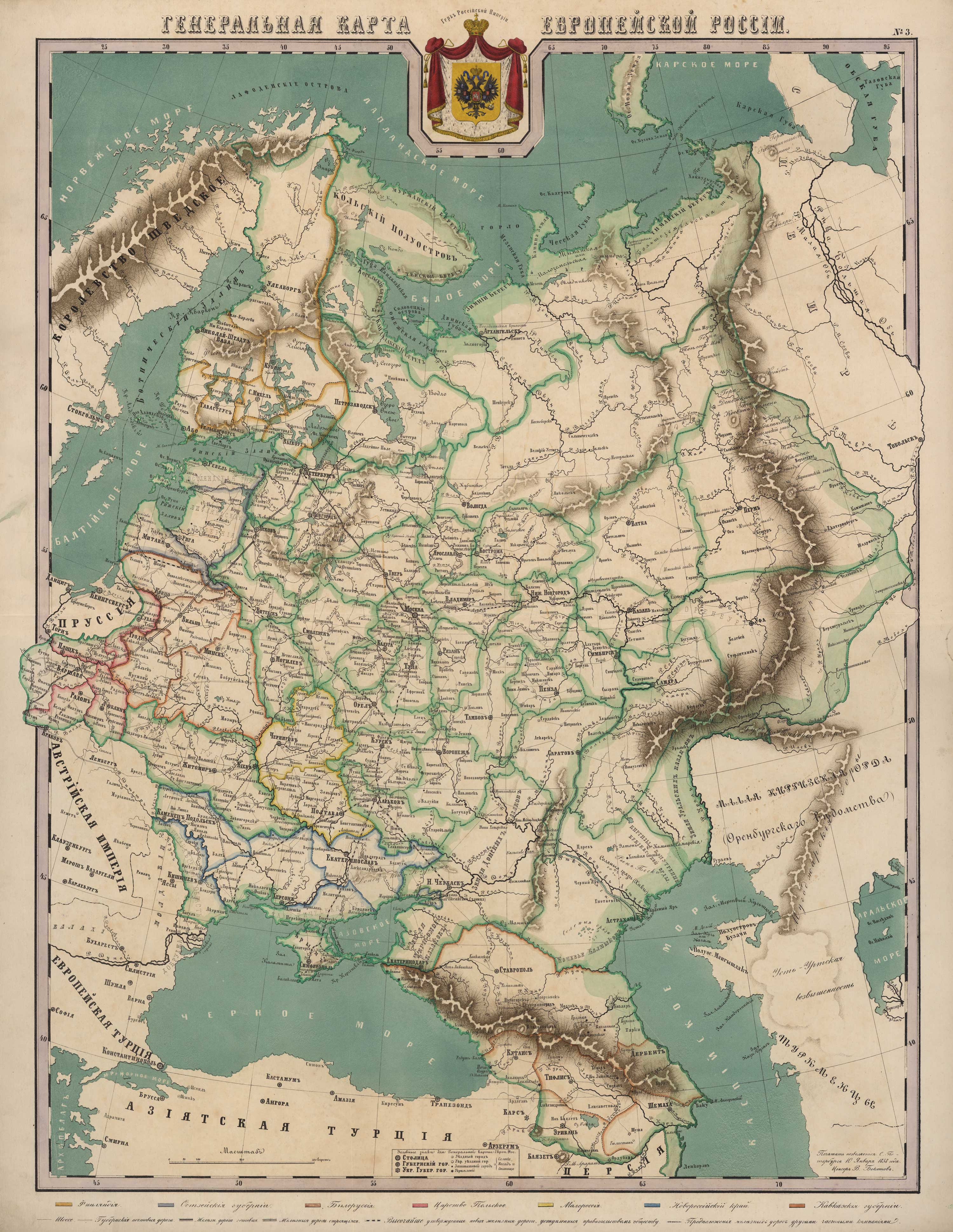

На интерактивной карте «Дорогами Даля» представлены города, связанные с жизнью и деятельностью В.И. Даля. Везде, где бывал В.И. Даль, он собирал словарный, этнографический материал. Выбрав на карте тот или иной край, в котором бывал В.И. Даль, пользователь увидит, какие слова, употреблявшиеся в этой местности, вошли в «Словарь» Даля, увидит подобранный визуальный ряд. Карта «Дорогами Даля» — это с одной стороны жизненный путь писателя, начавшийся в Луганске и закончившийся в Москве, а с другой стороны это и диалектологическая карта, языковая карта России середины XIX в.

К южному наречию/рязанскому, среднерусскому, подмосковному относятся Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Саратовская, Астраханская губернии.

Даль отмечает, что «наречие это одно общей приметой аканья весьма легко отличается от новгородского, владимирского, сибирского, но местами весьма сближается с западным, смоленским, хотя и от него отделяется яснее, чем северное от восточного. От московского его также распознать нетрудно, потому что оно в сравнении с ним всегда больше или меньше картаво. Признаки его:

1) Рязанское наречие акает, т.е. о без ударения везде произносится как полногласное а; звук о, напротив, который вообще во всей России произносится далеко не так остро, как западное (например, немецкое, французское о), выговаривается еще полоротое, еще ближе к а.

2) Вместо е нередко ставится и, я, даже вместо о: яны| (они); вместо и иногда ы.

3) Буква г перед гласною изменяется в придыханье, более или менее крутое, но близкое к западному h.

4) Буква г в род. пад. прилагательных произносится чисто (между к и х), не заменяется буквою в, как принято во всей остальной России, кроме Белоруссии.

5) Глаголы в 3 л. (ходит, видит) оканчиваются мягко, не на ъ, а на ь (ходиТЬ, видиТЬ); иногда ходеть , любеть.

6) В 3-м же лице, ед. и мн., это окончание ть иногда вовсе откидывается: руки баля’; ён везё’, яна берё’.

7) Есть наклонность заменять букву л в конце глаг. 3 л. прош. врем., буквою в или у (он ходиув).

8) В неокончат. накл. частица ся иногда изменяется в си.

9) В никогда не произносится твердо, не звучит как ф, а напротив, близится к гласной у, которою нередко заменяется, и обратно.

10) Весьма редко и не во многих местах несколько цокают (ц вместо ч), еще реже чвакают (ч вместо ц) и в этом случае делят грех пополам и берут средний звук между ч, ц ; никогда и нигде не дзекают (дз, тс), чемъ, между прочим, отличаются от белорусов и смолян.

11) Частица что произносится : штё, ште, щё, ще, тогда как в другом, акающем наречии, смоленском, она произносится шта, иногда шты, весьма редко ща.

Мнение, будто Ока в Рязанской губернии служит границей аканья и оканья, неосновательно; может быть, это было некогда, — ныне в Егорьевске и Касимове, по Заочью, акают, и притом в первом самым полоротым рязанским говором: ягóльник (горшок), та яруя, вазьми, нявестка, цупизник (чумичку), да уцупизни яго! Но справедливо, что на этой, левой, Мещерской стороне, по направлению к Владимиру говор во многих селениях представляет что-то особенное, и звук о заменяется какою-то двугласною: уо, уы, почти как местами на Вятке и в Черниговской, на северном берегу Десны, на пределах наречия мало- и белорусского. Около Касимова и около Егорьевска легонько цокают : цалаэк, тысица , но слышно не чистое ц , а средний звук. Около Рязани: ты-ба, кум, калды ка-мне! Да я бы-та, кум, и тагó, да шана-та мая вишь тае, ну'ш и я растагó. Ты хатишь, аль не хатишь? На севере говорят зык, в Рязани зыкá; тамъ зык этот ужаснеющий, тут зыкá ужастенная; иногда ставят е вместо и: чем я та’е абедил? Есть несколько особенных слов: тяпúнка—палка, двошить—дурно пахнуть, чичер—холодный и мокрый ветер, едовый — съедомый, обмахальник — тряпица, поновляться — причащаться.

В Тульской губернии говор тот же, но сочетание звуков а, я с буквою г менее резко. Вот несколько слов, записанных там: вузыкать— дразнить собаку; вековуха— старая девка; головище—вершина реки; достойник—мастер; дуром—сдуру, без толку; мановью—целиком, полем; подлокотник — переносчик, доносчик. Есть и малорусские: огарнуть— укутать, обнести; моторный — проворный; дармá— даром и пр. В Кашире записал я между прочим: будя (будет), бягу, бижал, вошпиталь, гля-ка, гаркни яму (закричи), ён видё, ён отбёг, собака жрё.

Калужская. Тама-та есть стёжка божоненька, в лазнике-та, а туда не пустять та’е так-та, а перёд та’е глаза накрыеть, да и паведéть старый дед; вот и паведеть — там, слышь-ты, зляка такая, щё ну! там лог, а в логу-та дром да бурялом, такой що-й не прайдешь, и икона стаить и уся вызлащена, как жар, и плахта (оклад) на ней ясными камнями гарить, а басому хадить незля, земля, слышь, калянáя, а у канец вершины (оврага) дверца железная к пагребу; а итти хатишь — снизаться (одеться) надобить, так, слышь, сиверка… и пр.

Калужан дразнят: щагол шаглуя на асинавым дубу, да как васкагуркне!

Это записано около Мещовска, по почти весь кадужский говор таков, с малыми уклонениями: в Боровске говорят: цто, цаво, цашка; в Медыни—овча, черяпать, чарапать; и в Белевском произносят ч, ц нечисто. Во многих местах слышно здля вместо для; у вместо в, и наоборот; йён, яна, йенте, йаны; верть, вертай вместо поверни; вугол, вуглей, огнев, чарёд (очередь); х, ф, хв, кв путают: хвúлин, куфарка, фалить, Хвядот, фост, фатера; шти, кесто (тесто), паламарь; но всего замечательнее, что в Боровском уезде, как уверяют, яблок гнилой, сено хорош, яйцо свежий, полотенце бел, т.е. среднего рода нет, а уровнен он с мужеским (в Воронежской с женским)».