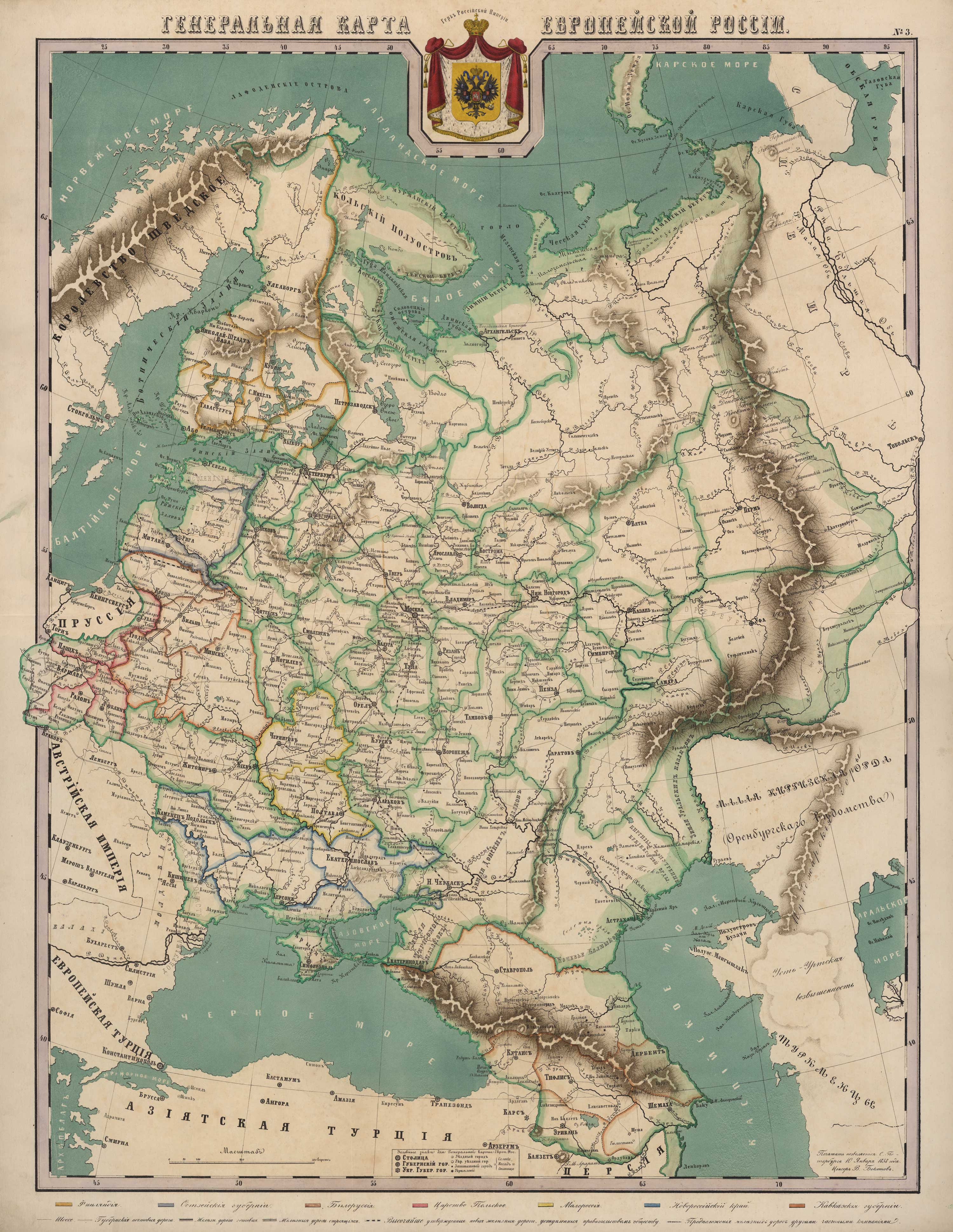

На интерактивной карте «Дорогами Даля» представлены города, связанные с жизнью и деятельностью В.И. Даля. Везде, где бывал В.И. Даль, он собирал словарный, этнографический материал. Выбрав на карте тот или иной край, в котором бывал В.И. Даль, пользователь увидит, какие слова, употреблявшиеся в этой местности, вошли в «Словарь» Даля, увидит подобранный визуальный ряд. Карта «Дорогами Даля» — это с одной стороны жизненный путь писателя, начавшийся в Луганске и закончившийся в Москве, а с другой стороны это и диалектологическая карта, языковая карта России середины XIX в.

После неудачного Хивинского похода 1839-40-го годов Даль покидает Оренбург, лишь ненадолго возвратившись туда, чтобы во второй раз жениться на Е.Л. Соколовой, дочери героя Отечественной войны 1812 года, которого Владимир Иванович удачно прооперировал и спас ему руку.

С 1841 по 1849 годы Даль служит в Санкт-Петербурге чиновником особых поручений при министре внутренних дел и секретарем при министре уделов. Здесь Даль возобновил традицию своих оренбургских «четвергов», которые собирали выдающихся людей России, объединенных научным интересом и любовью к своей Родине и всей Земле. Из этих заседаний 19 сентября 1845 года родится Русское географическое общество, почетным членом-учредителем которого и станет В.И. Даль.

Даль убеждает редакции журналов «Москвитянин» и «Отечественные записки», правление Русского географического общества, а позже и Общества любителей российской словесности разослать по всей стране «этнографические циркуляры» с призывом собирать диалектную лексику разных регионов России, чтобы начать беспрецедентный проект по созданию «Словаря живого великорусского языка».

Служебное положение давало Далю возможность начать широкомасштабное осуществление своего грандиозного замысла по обработке лексики для будущего Словаря: писцы его канцелярии занимались переписыванием, систематизацией в алфавитном и географическом порядке всех материалов, которые присылали Далю «доброхотные датели» слов со всех концов страны.

В 1849 году Даль переводится из Петербурга в Нижний Новгород управляющим удельной конторой. Всегда требовательный к себе и другим, он безупречно выполняет свои служебные обязанности: много ездит по губернии, помогает крестьянам, даже лечит, наблюдает их жизнь, быт, конечно, записывает слова. Его дом становится одним из центров культурной жизни Нижнего Новгорода: у него бывают Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Пыпин, Т.Г. Шевченко, И.И. Пущин, М.С. Щепкин. Особенно близко сходится Даль с П.И. Мельниковым-Печерским, который будет его учеником, другом, первым биографом. В 1853 году завершает работу над своим сборником «Пословицы и поговорки русского народа», который будет издан позже, в 1861 году. Главным делом Даля в Нижнем Новгороде по-прежнему остается Словарь. Здесь он довел работу над ним до буквы «П».

Основные особенности народной нижегородской речи Даль определяет в своей статье следующим образом: «В Нижегородской губернии иные отличают три говора: заволжский или костромской, очень близкий к северному; запьянский— на юг от реки Пьяны, где цокают и чвакают; яготский, лукояновский, где жителей зовут ягунами (от ягó, яму ), будаками (от бывших будных майданов), также панами; это — по соседству и по говору пензенцы, может быть, даже выходцы из Воронежа и Тамбова. Но я сознаюсь, что находя это разделение недостаточными и не совсем верным — недостает говора ветлужского, не отличено цоканье ардатовское от арзамасского и других, нет вовсе собственно владимирского, — не могу, однако же, предложить лучшего, а должен также ограничиться, до времени, обзором по уездам.

Заволжье, т. е. часть Балахнинского, Семеновский, часть Макарьевского и Васильсурского, принадлежит еще наполовину к наречию новгородскому: Што сынъ-отъ? И не бай, такой недужнóй: што не станешь говорить, так и всхизнёт; пойлом одолит (одолевает), а из ёды ничóво не побáжит. Слышно местами: вного, вскус, жготся, ковда, мнук, светок и тветок, пóльга, мтица, чожолó. Пахнутово (х вместо ф), жалуйте к нами; да-петь, ну-петь, восподин. В Макарьевском цокают особенным образом: ця, ци вместо ца, ча, чи: ЦЯриЦЯ, ЦЯшка, свеЦЯ; ЦИн, ЦИсто; ноЦЬ, проЦЬ, овеЦка, птиЦка, ЦЕснóк; твердое ц изменяется в мягкое: отеЦЬ, братеЦЬ; ЦИган, ЦЯпля; тут услышите также отцЕЙ, огурцЕЙ (ов). По Ветлуге лесники говорят особым напевом, протягивая и расставляя иные слоги, с повышением голоса: задА-Ай корму лошадьмИ-И; сверх того вместо же в прилагательных произносят сь, ць: завольСЬкой, ветлуЦЬкой; тут есть сходство с говором вятским.

В Горбатовском и Нижегородском уездах, а также по симбирскому и казанскому пути в Васильсурском и Княгининском, говор довольно чистый владимирский: човó, Ондрей, ёво, ёму, Стёпанъ; кесь, тея, рáзе; местами слышно инéи, другéи, сухéи; шти, а батюшка произносится как батшука. Есть рязанские (касимовкие) переселенцы, которые акают и цокают.

Южная часть губернии замечательна по переходу владимирского наречия в рязанское. В Ардатовском, в части Арзамасского, Лукояновского, Сергацкого, даже Княгининского уездов цокают и чвакают, но различным образом в разных местах; всех тонкостей этих я не мог еще разобрать, но три или даже четыре говора, перемешанные иногда чересполосно, ясно отличаются: на а, на о, на и, на е.

На о: Ну, нёшто, нéдаром сват Офоня бал, што добру слышь не быць: вишь вёцоръ недоровым матом крыцал леший; приезж’ам; зна’шь в дзеревню, ан Панфил и ба’т, робята, скоре на плоцину, ее ба’т прорвало! А зна’шь с цово? Где це знаць! Восподь спорыньи не дает.

Это владимирское наречие, с легким цоканьем.

На а: Вцара шабёр бакулял, Ягорий ба’т на дваре, парá, приниматчá за саху; а Ягорий, старики бают, лянива сахá! Нет, парь, ранняй пашни ня абрадуешься, ишь как падыливат (наносит снежные облака) на дваре-та....

Это рязанское, близкое к касимовскому; кроме цоканья, изредка слышно и чваканье.

На и: Ну, парнюга, бида, вусетта Калина баил с Зарешным, што таво и глиди пажар; собаки вайма воют нацью, инда страшна слышаць! И впрямь братисца у нас собацонка завуваиц, да и ну над передзним углом рычча (рыться)!

Это что-то особенное, и кроме цоканья и чваканья (хотя необщего) есть и дзеканье. Местами слышишь: цыловек, дзеньги, черква, слуха’м (слушаем), уставили вместо оставили, ухота, углобли. Весь край этот коренной мордовский, но он обрусел и заселен со времен Грозного то ссыльными, пленною литвою, то переселенцами, для основания бывших поташных майданов. Цоканье и чваканье проходят отсюда в Тамбовскую губернию за Шацк.

В Сергацком вообще цокают на а и на и, местами чвакают и дзекают и, что всего замечательнее, по примеру тамбовского и еще более воронежского говора, обращают средний род в женский: ета поля ; вырасла древа ат зимли до неба, на этим древи двинадцать суцков, на каждыим суцке, и проч., отчунь, маланья, дзитситка, éдыкай, слитались сыкалы (соколы), и проч.

В Лукояновском говор на е: чесовня, причещенье, счесливый, в редах, видел церя и церицу, наоборот: чалавек, чаво, жалаешь,жавать; тут же: агнёв, глазов, галков и пр.»